投稿者「miyagiadmin」のアーカイブ

2021年「九条の会東北交流会(オンライン集会)」アピール案 改憲の国会発議を絶対に許さない

2021年「九条の会東北交流会(オンライン集会)」アピール案

改憲の国会発議を絶対に許さない

日本国憲法は11月3日に公布75年になります。世界的なコロナ危機の広がりの中で、日本国憲法の理念「平和的生存権」が今ほど重みを持っている時はありません。その理念に基づいて定められた憲法第25条の完全実施、即ち、コロナ禍で生活困窮に陥っている人々の「最低限度の生活保障」と「公衆衛生の向上及び推進」に向けて責任を果たすことが、国に強く求められています。しかし菅義偉政権は、感染拡大に的確に対応することはなく、対策は後手後手になっています。国民のいのちと暮しを守ることこそが政治の最重要責務です。

昨年9月、7年9ヵ月の長期にわたって首相の座にあった安倍晋三氏が政権を投げ出しました。「戦後政治の総決算」を唱え、憲法の民主的条項を踏みにじり、9条改憲に執念を燃やした安倍氏は首相辞任表明で「憲法改正、志半ばで職を去ることは断腸の思いだ」と悔しさを隠しませんでした。一方、「自民党として国民に約束した政策であり、新たな体制の下、実現に向けて進んで行くものと確信している」と述べ、「アベ・スガ9条改憲」への期待を示しました。

安倍氏を退陣に追い込んだ力は、「憲法改正は許さない。9条は絶対に守る」という国民の願いと、「安倍9条改憲 NO!全国統一3000万人署名」や「改憲発議に反対する全国緊急署名」に取り組んだ全国の「九条の会」や市民の運動の結果です。

安倍首相による8年近くの政権運営の中で、新自由主義に基づく社会・経済政策と並んで「戦争する国づくり」が押し進められました。2015年9月に強行成立した「安保法制=戦争法」の運用具体化にともない、米艦の防御、共同演習の飛躍的強化など、日米軍事一体化が急速に進んでいます。また、安保法制と新ガイドラインのもとで、防衛力を強化する大軍拡が「敵基地攻撃能力の保有」の次元にまで押し進められています。1月に発足した米バイデン政権は、対中国攻勢を企図して同盟国との連携を強めています。

4月の日米首脳会談では、日米軍事同盟を全面的に強化する方向が打ち出され、さらに、台湾海峡の平和と安定の重要性が強調されました。こうした中で、台湾有事などの地域紛争への自衛隊の参画と集団的自衛権の行使も懸念されます。違憲の安保法制の廃止は急務です。

「政治の私物化」、「政治とカネ」、「強権的で異論を排除する政治手法」などの民主主義と立憲主義に著しく悖る諸問題は、「安倍なき安倍政治」として菅政権に引き継がれています。その最たるものが、日本学術会議の会員候補者6名の任命拒否です。私たちは、任命拒否に抗議し、その撤回を改めて強く求めます。

菅首相は、改憲派の集会(5月3日)へのメッセージで、「緊急事態条項の検討」と「国民投票法改正案の成立」を誘い水として、改憲4項目の審議を進める意向を示しました。菅首相の改憲決意は、コロナ蔓延

の中でも決して衰えず、私たちは「アベ・スガ改憲 NO!」の運動を更に強めて行く必要があります。

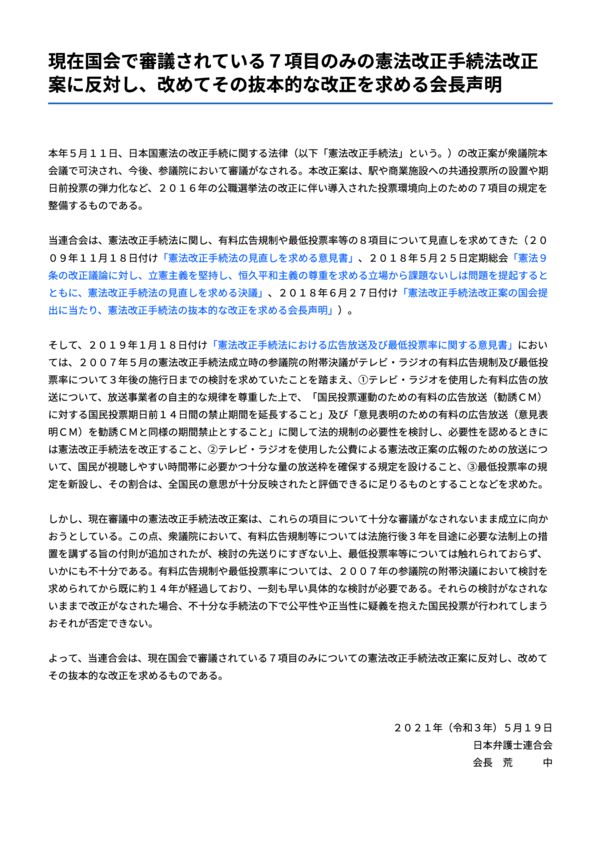

こうした中で、国民投票法改正案は、立憲民主党修正案(CM 規制などについて3年を目途として法制上の措置をとることを付則として加える)を取り込んだ上で、衆議院憲法審査会(5月6日)と衆議院本会議

(5月11日)で採択されました。自公政権の思惑を打破できなかったことは極めて遺憾であり、採択に強く抗議します。

衆議院議員任期の本年10月21日までに総選挙が行われます。私たちは、憲法違反の安保法制を容認し、改憲を目指す自民党などに、3分の2以上の議席を占めさせるわけには決していきません。

私たちは、世界の平和な未来のために、憲法の輝く日本・東北地域の実現を目指して、多くの人々と手を携えて進むことをアピールします。

2021年5月30日 第10回九条の会東北交流会(オンライン集会)参加者一同

九条の会声明「今こそ市民が声を上げるとき 憲法9条破壊の新たな段階に立ちむかおう」

2021.05.03 九条の会

戦争への痛切な反省の上にたって1946年11月に公布された日本国憲法は、この5月3日で施行74年目を迎えました。前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのない」ようにと決意して9条を定めたこの憲法を敵視し、改憲策動を続けてきた安倍晋三政権は、昨年退陣しましたが、後を継いだ菅義偉政権も憲法破壊の政治を一層進めようとしています。

バイデン米政権発足後初となる4月16日の日米首脳会談での共同声明は、日米同盟を「インド太平洋地域、そして世界全体の平和と安全の礎」であるとし、両国の軍事同盟が広大な地域を対象とすると宣言しました。とりわけ重大なのは、声明が「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調」して、台湾有事に際しての米軍の軍事行動に対し武力行使を含めた日本の加担を約束したことです。声明は中国との軍事対決を念頭に、日本の防衛力の増強、辺野古や馬毛島での基地建設の推進をも盛り込んでいます。日米軍事同盟強化と憲法9条破壊は新たな段階に入りました。

声明は、こうした軍事同盟の強化を、中国による東シナ海や南シナ海での覇権的行動の抑止を理由にしています。しかし、これに、日米軍事同盟の強化で対抗することは、米中の軍事的緊張を高め、日本を巻き込んだ戦争の危険を呼び込むものです。憲法9条の精神のもと、国際法に基づく道理を尽くした平和的な外交交渉で問題打開の道を拓くべきです。

今まさに、日本国憲法の価値を再認識すべき時です。全世界の人々がコロナ禍で苦しむ中、軍備の拡大や戦争に明け暮れていることは許されません。憲法前文の「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」との理念は、コロナ禍に苛まれる人々の命とくらしを守る政治を実現する上で大切な柱です。

九条の会も加わる「安倍9条改憲NO! 全国市民アクション」の運動や市民と野党の共同した取り組みは、安倍前首相率いる9条改憲を阻止してきました。2019年の参院選では改憲派による3分の2の議席の獲得を許さず、2018年に自民党改憲推進本部が作成した改憲案の国会での提示や議論も押しとどめ、安倍政権を退陣に追い込みました。憲法施行後間もなくから始まった明文改憲の企てを、2度と侵略と暗黒の政治を許さないとの固い決意のもとに、国民は74年にわたって阻止し続けています。

ところが、菅政権は、一方で改憲案の国会での審議をすすめながら、「敵基地攻撃能力」の保有、日米共同声明により、憲法破壊を実質的に押し進めています。 今こそ、改めて、市民が声を上げるときです。菅改憲N O!の声を、地域草の根から、あげましょう。コロナ禍の中、工夫を凝らしてさまざまに行動を広げ、改憲発議阻止の署名を集めましょう。野党共闘が成果を上げています。市民の力で、来る総選挙では改憲反対勢力を大きくし改憲を断念に追い込みましょう。

6月20日 鶴ヶ谷地域九条の会総会記念講演

「東日本大震災より10年!女川原発再稼働!何が問題なのか?」

東日本大震災より10年経過し、復興は道半ばです。新型コロナ感染拡大の中、県民の意向を問わないで震災時に被害を受けた女川原発再稼働の手続きが進められています。また、仙台港では石炭火力発電所の建設が強行され、稼働が続いています。原発問題や足元の環境問題に果たす市民運動の役割についてお聞きします。

日時:6月20日(日)13:30~14:30

会場:鶴ヶ谷市民センター会議室(仙台市宮城野区鶴ヶ谷2丁目)

講師:長谷川公一さん(尚絅学院大学特任教授、東北大学名誉教授環境社会学、公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク理事長)

「講演会の後(14:30~15:30)に鶴ヶ谷地域九条の会賛同者の総会をします。」

講演参加:どなたでも参加できます。

主催:鶴ヶ谷地域九条の会

お問い合わせ:事務局 篠原富雄 090-8780-8091

6月11日 戦争を語りつぐ上映会

「沖縄戦 出口なき戦場」〜最後の1か月でなにが〜

1945年3月末に戦闘が始まり、5月末には日本軍の司令部があった首里が陥落。ここで事実上の勝敗は決していたにも関わらず、その後およそ1ヶ月にわたって組織的な戦闘が継続され、多くの住民が苛烈な攻撃に巻き込まれた。その間、戦場では何が起きていたのか?今なお空白が残る沖縄戦・最後の1か月に、アメリカ軍の新資料や人びとの証言から迫る。(2020年、98分)

同時上映 「ガマフユー 遺骨を家族に、沖縄戦を掘る」(2015年24分)

日時:6月11日(金)13:00〜15:00 (参加費:無料)

会場:泉病院友の会ホール(仙台市泉区長命ヶ丘2−1−1)

主催:泉病院友の会平和の委員会

申込先:泉病院友の会378−3883 定員10名(要事前申込)

*マスクの着用をお願いします。感染症状況により中止となる場合もあります。

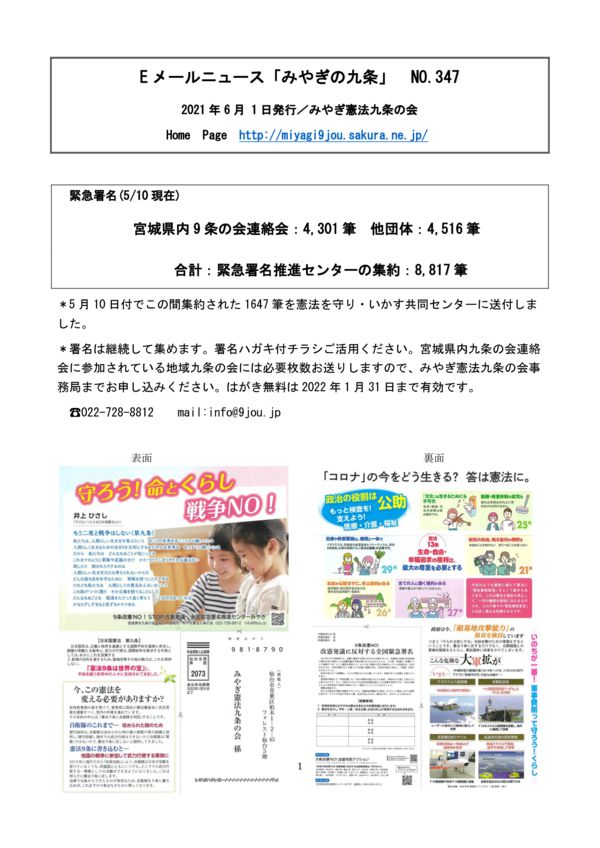

Eメールニュース「みやぎの九条」No.347(2021年6月1日発行)

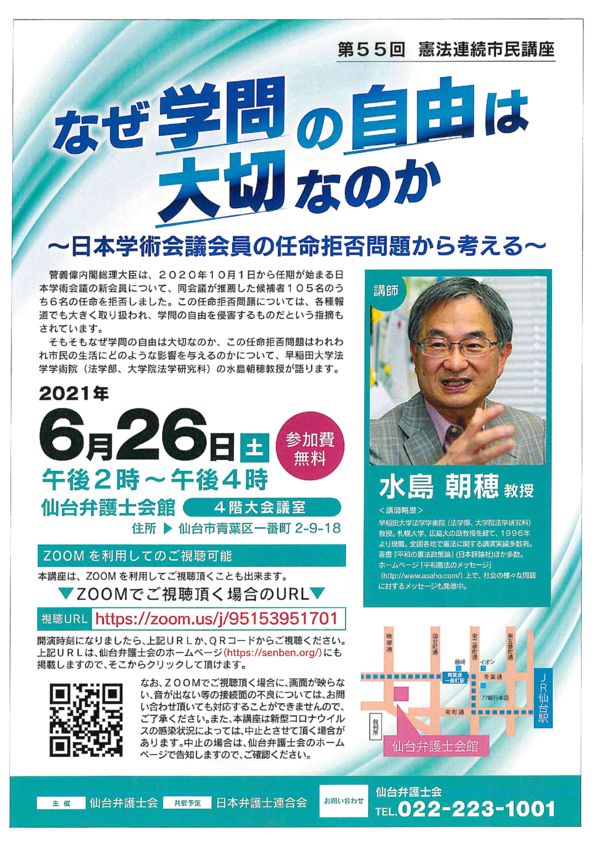

6月26日【ZOOM可】第55回憲法連続市民講座 「なぜ学問の自由は大切なのか」 ~日本学術会議会員の任命拒否問題から考える~

菅義偉内閣総理大臣は2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議の新会員について、同会議が推薦した候補者105名のうち6名の任命を拒否しました。この任命拒否は学問の自由を侵害するものだという指摘もされています。そもそもなぜ、学問の自由は大切なのか、この任命拒否問題は我々市民の生活にどのような影響があるのかお話します。

菅義偉内閣総理大臣は2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議の新会員について、同会議が推薦した候補者105名のうち6名の任命を拒否しました。この任命拒否は学問の自由を侵害するものだという指摘もされています。そもそもなぜ、学問の自由は大切なのか、この任命拒否問題は我々市民の生活にどのような影響があるのかお話します。

日時:6月26日(土)14:00~16:00

会場:仙台弁護士会館 4階会議室(仙台市青葉区一番町2-9-18)

講師:水島朝穂さん(早稲田大学法学学術院教授)

参加費:無料

主催:仙台弁護士会

お問い合わせ:仙台弁護士会022-223-1001

ZOOMを利用してのご視聴可能。ZOOMで視聴の場合のURL

URL:https://zoom.us/j/95153951701

開演時刻になりましたら、上記URLからご視聴ください。上記URLは仙台弁護士会HP(https://senben.org/)にも掲載しますのでそこからクリックしていただけます。