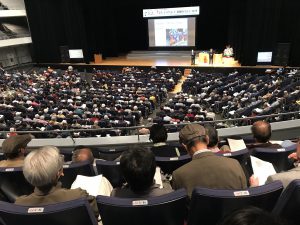

11月4日「憲法9条を守り生かす 宮城のつどい2019」が仙台サンプラザにて開催されました。

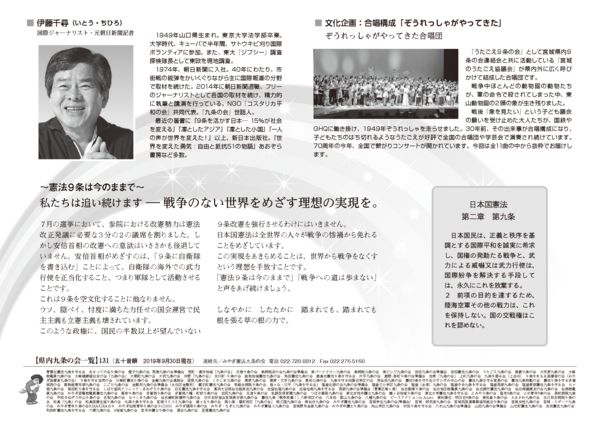

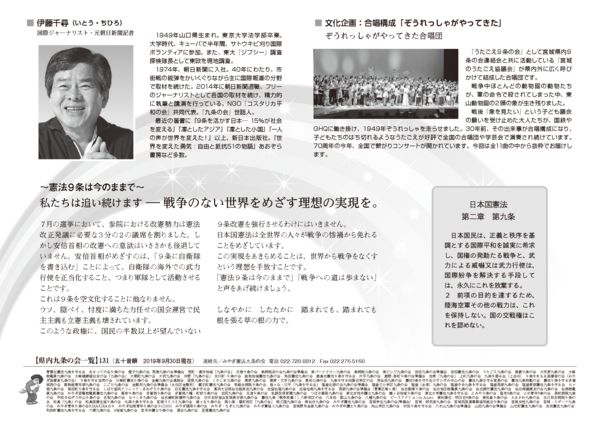

国際ジャーナリストの伊藤千尋さんは、日本の憲法9条は日本が生み出した世界に誇るものであり、世界で憲法9条の値打ちが認められているものです。戦後74年以上にわたって繁栄をもたらした憲法が踏みにじられようとしている状況はとても悲しいことです。

そして、世界の多くの国では市民レベルでの連携活動が起こり、大きな転換へ向かうことが広がっているが、その多くの事例は15%の市民が立ち上がれば、社会の空気を変えることができる希望の力となっています。

しなやかに、したたかに、踏まれても踏まれても根を張る草の根の力で、安倍政権の改憲の野望を崩しましょう。

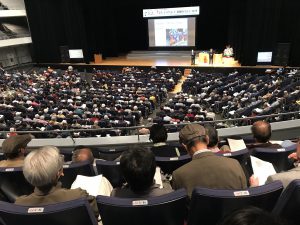

第2部は、合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」。戦中、動物園の動物が犠牲にされたが、戦後、「象を見たい」という子ども議会の願いを当時の国鉄やGHQに働きかけて「ぞう列車」を走らせたという、その出来事を合唱で構成しました。

90人の合唱ではち切れるうたごえが会場へ広がり、子どもたちの思いが共有できたと思います。

たくさんの方にご来場いただきました。ありがとうございました。

一人ひとりの働きかけが社会を変える

〜9条を守り生かす集会[宮城のつどい2019]から〜

うたごえ9条の会 齋藤 俊子

プーラ・ビーダ(コスタリカのこんにちは、純粋な人生という意味とか)

使ってみたくて早速のご挨拶。

11月4日は宮城のうたごえにとっても、記念すべき日になりました。昨年2月からスタートした「ぞう」の取り組みも最終章、子どもは少なかったものの90名を超える合唱団は1,000人ほどの集会参加者に「想いよ とどけ」と歌いました。30分の短縮バージョンとはいえ、集会の文化行事と位置づけられた出演なので、みんなの意気込みもいつもと違っていました。大人の曲が多い構成で、戦争の愚かさや平和のたいせつさ、なにより未来を担う子ども達の幸せを願う大人達の熱い思いを届けられた演奏でした。

出演直後に主催者が控え室を訪れ、「評判に聞いてきた通りの、感動的な演奏でした。」と興奮した面持ちで、謝礼を述べてくれました。うたごえの仲間にとってうれしい場面でした。

伊藤千尋さんの講演では、世界が求める日本の平和憲法、9条の世界史的任務を数々の事例をもとに明解に示してくれました。市民が輝けるコスタリカのような国を目指して、沖縄の運動が示している「したたかさと 楽天性」をお手本に、社会を変える「15%の法則」の一人となって、これからも歩んでいけと自分に言い聞かせました。伊藤さんの講演で一番勇気をもらえたのは「うたごえは 平和の力」は間違いないと確信できたことです。大統領を退陣させた韓国100万人の背景には「歌」と「スマホ」があったとか、「スマホ」の腕も上げなくちゃと課題が増えた集会でした。

皆様お疲れ様でした。