当日の動画を公開しました。

「報告・活動・資料」カテゴリーアーカイブ

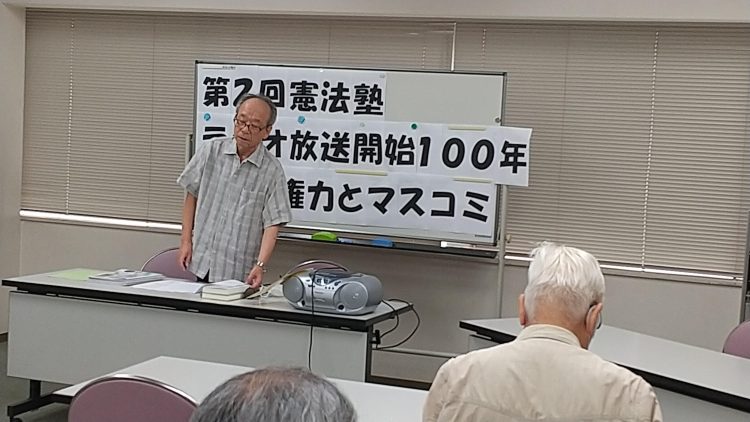

第2回 憲法塾を開催しました

第2回憲法塾は「放送開始100年、メディアと権力」と題し、

この塾では、メディアと権力の歴史的関わり、

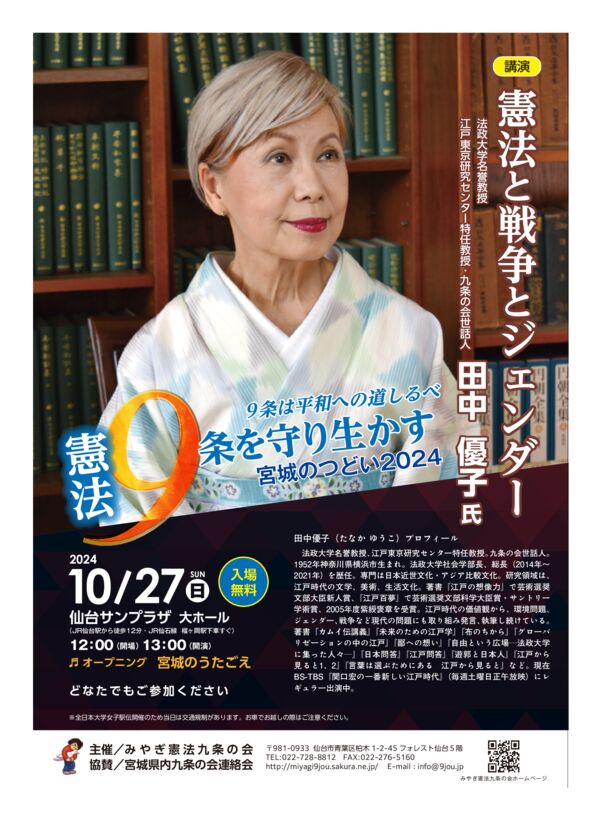

9/14(土)名取 うたごえと講演のつどい

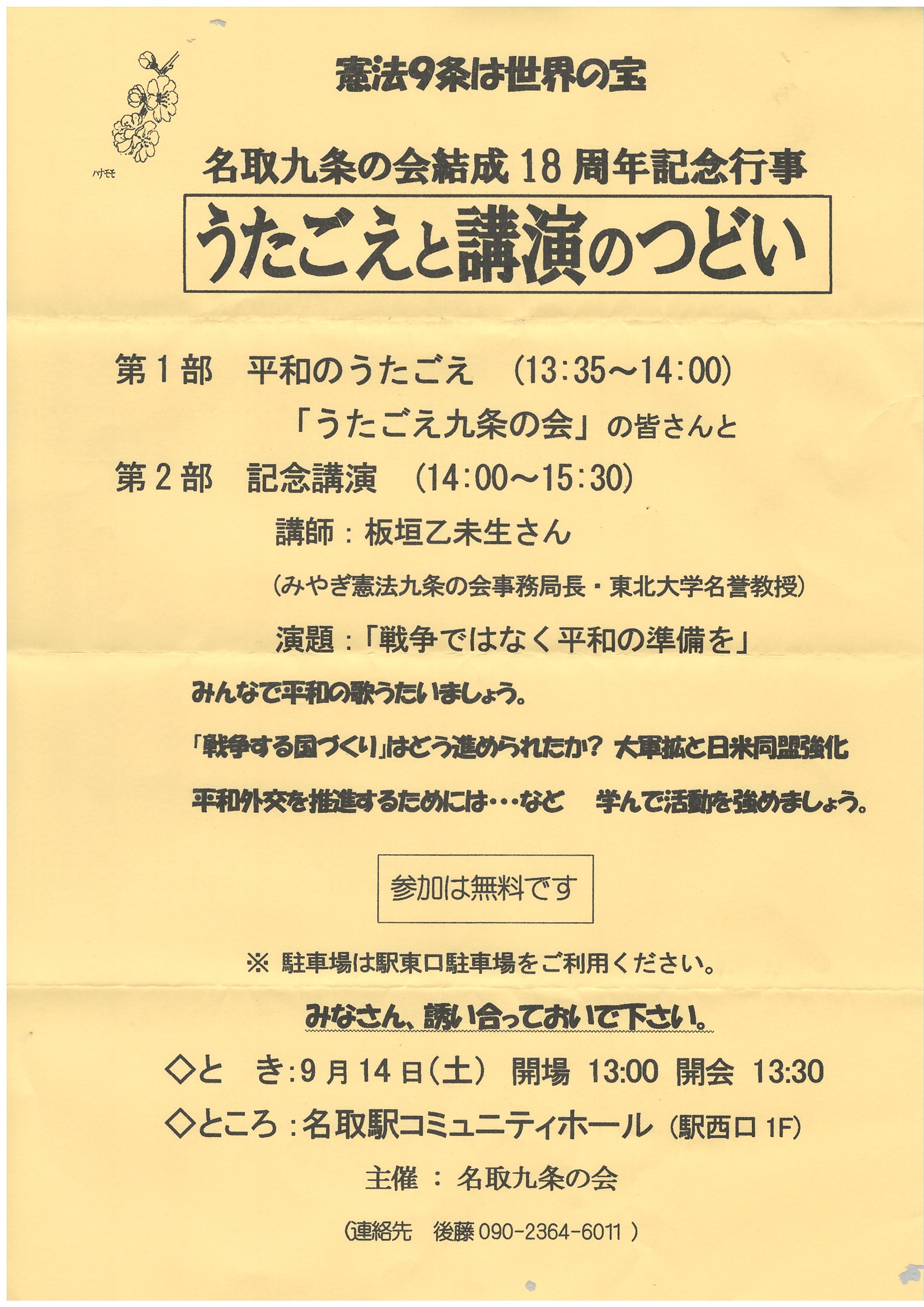

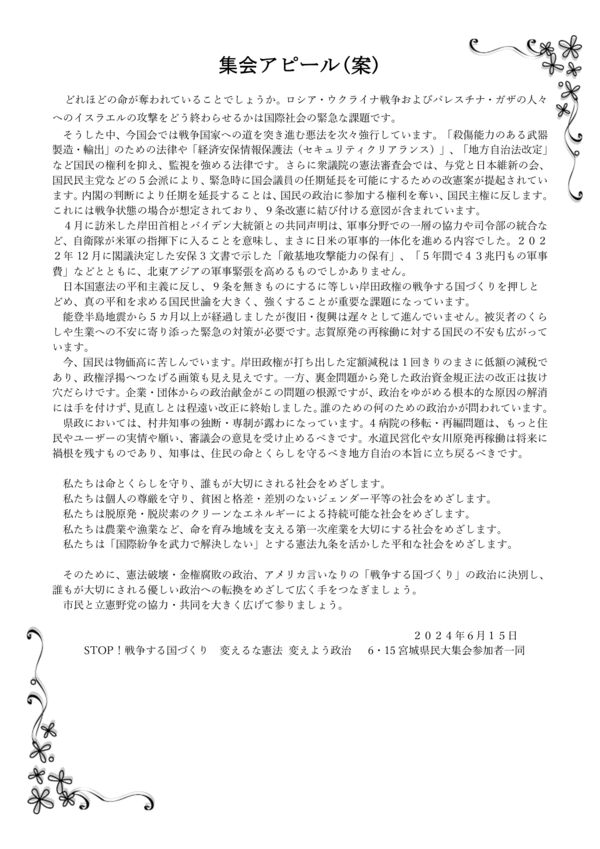

【報告】2024年 6.15宮城県民大集会

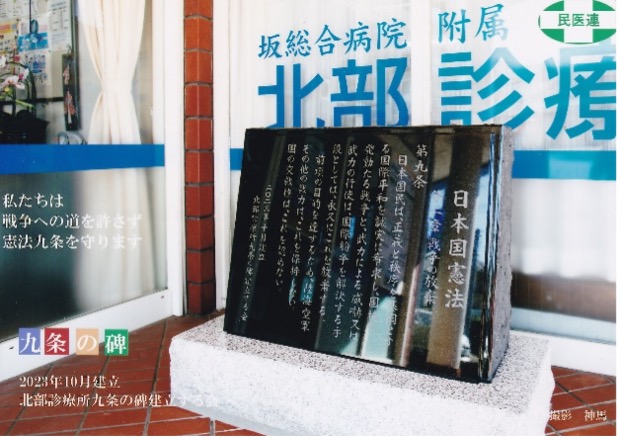

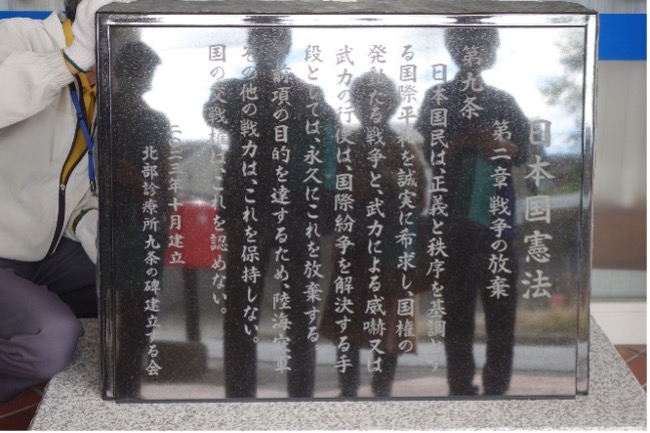

宮城県内に初めての九条の碑建てられる

塩釜市内にある坂総合病院附属北部診療所の玄関前に憲法九条の碑が建てられ、10月21日に除幕式が行われ、建立に募金をされた方など46人が参加しました。

式では「北部診療所九条の碑建立する会」の代表である宮沼弘明診療所長・宮城民医連会長があいさつされ、玄関前に九条の碑を建てることにより診療所を利用する人がいつでも9条を目にすることができ、平和について考える契機になる、また憲法9条を守る地域の団結を作る要の一つとなり、地域から全国にその意志を発信し、大きな世論を作ることができる。と建立の意義を強調されました。また先生によるスライド上映で詳しく解説されました。そしてこの石碑はいま全国で26番目、宮城県内で初めて、東北地方でも初めての建立である、北部診療所が加盟する全日本民医連では9条を守り活かすために全国に九条の碑を建てようと呼びかけており今後も全国に増えて行くだろうとも述べられました。なお海外ではスペイン領カナリア諸島とトルコのチャナッカレにも9条の碑があり、日本国憲法の9条は世界の宝であり世界中に広められるべきだとカナリア諸島とチャナッカレで言われているとのことでした。

会長挨拶後に坂総合病院院長を含め3人の方から祝辞が述べられ、参加者の記念撮影をしたあと外に出て除幕式を行いました。地域のかわいい子どもたち8人が招かれ石碑にかけられていた白い幕をひもで引いて除幕されました。この子たちがみな健全に育って立派な大人になって行くためには憲法九条が必要で、大人たちは絶対に戦争を起こしてはならないという思いがこもった除幕式となりました。

この建立に10月13日現在、123人の個人と15の団体から計127万3千円の募金が寄せられています。費用は約140万円かかり、もう少し募金を集めたいとのことでした。

この除幕式は後日、全日本民医連が発行する「いつでも元気」という月刊誌の12月号に掲載される予定です。

(文責:坂総合病院元職員、国見九条の会会員 白砂英男)

争いがない、平和な社会を目指して

~争いがない、平和な社会を目指して~

高橋 千佳(みやぎ憲法九条の会 世話人)

穏やかで平和な社会は人類共通の願いなのに、世界では紛争が絶えません。戦争によって尊い命が奪われ、環境を破壊し続けている現状があります。 安保関連3文書、緊急事態条項など政府が打ち出す戦争へ続く道の法改悪に危機感が高まります。「自分たちからは攻めない国」として憲法九条を柱に諸外国に安心を与え、国際社会で培ってきた日本の位置づけを揺るがす大きな転換です。

ウクライナ戦争、北朝鮮のミサイル実験など不安はありますが、あたかも台湾有事が今すぐにも起きるかのように煽る構図が出来ていることは危険です。台湾の約80%の国民世論は現状維持を望んでいます。ところが、台湾有事を口実に、沖縄・南西諸島の軍事化は急ピッチで進んでおり中期防衛力整備計画のもと、自衛隊の配備・増強が進められ、南西諸島には、弾薬庫、ミサイル基地等が作られています。残念ながら沖縄の人々の命と暮らしを守るという一番大切なことが置き去りになっています。沖縄は昨年、本土復帰 50 年を迎えました。かつて 4人に 1人が犠牲になられた沖縄戦を忘れない、繰り返さないことは必然です。沖縄を守るための基地だったはずだったのに、軍備を強化することにより、戦場にしてしまうリスクが高まります。この現状は日本全土の問題だという事を忘れてはなりません。

私が小学生の頃、家には「はだしのゲン」の漫画が置いてあり、兄と弟の3人で、ボロボロになるまで読んだ記憶があります。今は亡き父に「はだしのゲン」の映画に連れて行ってもらい、戦争の悲劇、理不尽な社会であってはならないと映画を通じて教えられました。子どもながらに、正しいことを言っていたゲンのお父さんが戦争の犠牲になったことは納得いきませんでした。また、母が教員になった理由は、教師だった父親が戦争に連れていかれ、硫黄島玉砕で亡くなったからだと聞きました。私のお祖父さんにあたる人です。母は「親父さんの意志を継ぎたい」という思いで教職を全うしたと言います。世代を超えて戦争の悲劇を語り継ぐ機会が薄れていく中、教育現場では「はだしのゲン」を置かなくなったと聞いた時、残念としか言いようのない虚しさを感じました。

気が付いたら戦争が始まっていたのでは遅いのです。無関心でいることは本当に危険です。

争いがない、平和な社会を目指すために、今こそ、憲法前文、憲法九条を盾にし、矛を持たず、平和外交で国を守るべきだと思います。

「やむを得ない」? — 有事の市民の命

「やむを得ない」? — 有事の市民の命

小幡佳緒里(弁護士・みやぎ憲法九条の会 世話人)

岸田首相が衆院補欠選挙応援のために訪れた演説会場に筒状の爆発物が投げ込まれる事件が起こった。演説会場で要人が狙われるなどという事件があってはならないことは言うまでもない。

これに関連し、投げ込まれた筒状の物体を多くの聴衆がいる方向へ蹴って首相から遠ざけるなどしたSPの行動に、首相が無事であれば市民が犠牲になっても良いのか、 などの批判の声が寄せられた。

確かに、要人警護の観点からは、爆発物と思われる物体を要人から遠ざけたSPの行動は、その先に多くの市民がいたとしても、やむを得ないものとされ、上記批判はあたらないこととなろう。

しかし、私は、この「やむを得ない」とされることこそが、有事の際の政府と市民との関係を如実に表しているものだと改めて感じた。

憲法は、すべて国民は法の下に平等である、としている。人は平等であり、社会的身分等により差別されることはない。しかし、それは有事の際には当てはまらない。国家を守るということは、国の統治機構、その中枢にある政府を守ることに他ならない。国民(市民)ではなく、政府を守ることが最優先となる。そのため、ミサイルが政府(その構成員)に着弾するのを阻止するためであれば、多数の市民が集う場所へ着弾先を向けることは正当な被害回避行動となろう。有事の際には、市民の命は、国の統治機構に劣後する。

日本は、戦争をしない国になって80年になろうとしている。まさに、戦争がないことが当たり前の日常である。そこでは、人は、命は、平等であるのが前提となっている。

戦争のない日常に生きている私たちは、有事の際、自分の命が国の統治機構に劣後することを理解しているだろうか。

人の命は平等で、社会的地位等によって選別されて良いわけがない。

だからこそ、私は、戦争が起こることがあってはならないと心から思う。

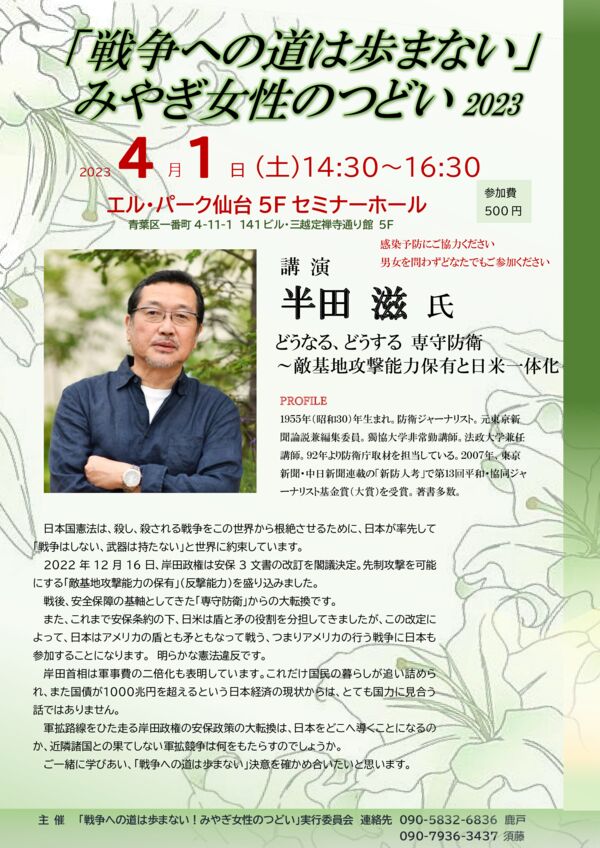

4/1(土)「戦争への道は歩まない」みやぎ女性のつどい2023

アジアと日本を戦争に巻き込む大軍拡と改憲に反対しましょう

9条実質改憲としての安保三文書改訂 戦争させないためのQ&A

「9条実質改憲としての安保三文書改訂 戦争させないためのQ&A」について

改憲問題対策法律家6団体連絡会は、2014年7月の第2次安倍政権による集団的自衛権行使一部容認の閣議決定を受けて結成され、改憲問題について発信を続けている法律家団体の連絡会です。

岸田政権は、今年末に安保三文書(国家安全保障戦略・防衛計画の大綱・中期防衛力整備計画)の改定により実質改憲の総仕上げを行おうとしています。その先には憲法9条の明文改憲も射程に入れられています。安保三文書改訂の目指すところは、日本が憲法9条との整合性から長きにわたり安全保障政策の基本としてきた専守防衛を名実ともに捨て去り、憲法9条を政策面から改憲するものにほかなりません。台湾海峡・南シナ海をめぐって米中の緊張関係が高まる中で、安保法制に加えて、安保三文書改訂が行われれば、日本が戦争に巻き込まれる危険性が飛躍的に高まることとなります。

他方で、ロシアのウクライナ侵略、中国の軍事力増強と覇権主義的行動、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」と表記)のミサイル発射などの情勢を受けて、日本も軍事力を増強すべき、敵基地攻撃能力を保有すべき9条は無力などの声も聞こえてくる現状があります。

改憲問題対策法律6団体連絡会では、これらの情勢を受けて緊急に「9条実質改憲としての安保三文書改訂―戦争させないためのQ&A」を発行することと致しました。

安保三文書改訂が私たちの安全にどうかかわるのか、軍事力と軍事同盟に拠らないで日本(市民)の安全を守ることができるのかといった疑問に答えます。ご活用下さい。